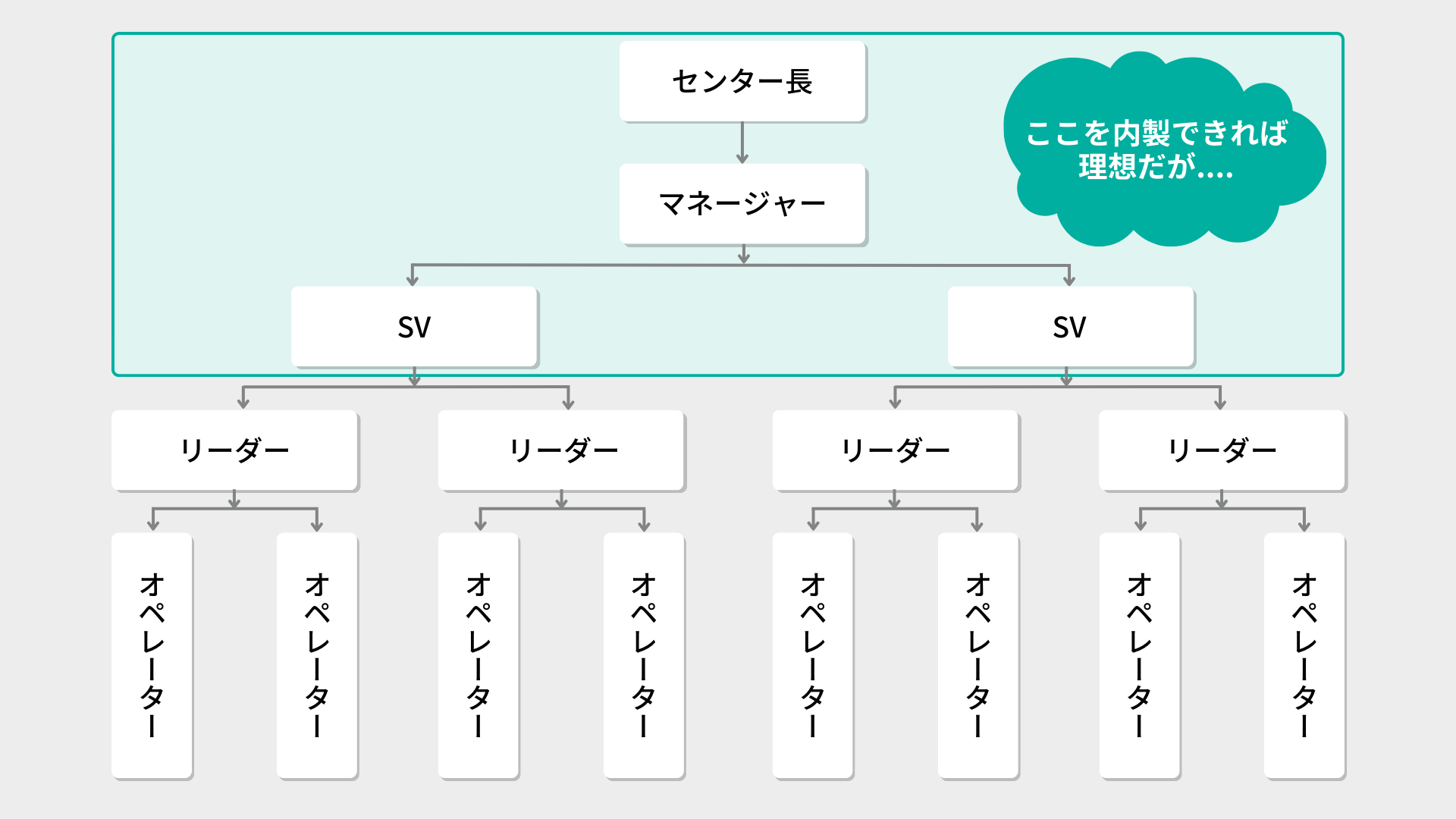

カスタマーサポート理想編

vol.18 VoC活用を改めて考える

VoC活用は、製品やサービスの改善に有効です。しかし、VoCを集めるものの、効果的に活用できていないケースが非常に多くあります。VoCを活用するコツは、「仮説を立ててからVoCを分析する」ことです。また、製品やサービスの改善には、VoCだけでなく「声をあげていないお客様が抱える課題」を把握することも重要です。

製品やサービスの改善のためにVoCを集めるものの、何となく分類し、気になる意見を取り入れて終わりになっていませんか?

VoCは実際に製品やサービスを使ったお客様の意見なので、その製品やサービスをよりよくするためのヒントが含まれています。

しかし、VoCを集めるものの、そのVoCを製品やサービスの改善のために有効活用できていないケースが多いです。

そこで、本記事ではVoCを効果的に活用できない主な理由や、VoC活用のコツをまとめました。また、「そもそも、製品やサービスの改善のために参考にするのはVoCだけでいいのか?」といったことも解説しています。

VoCをきちんと活用できていますか?

VoCを効果的に活用できている企業はそれほど多くありません。

「VoCが大切」「VoCが役に立つ」という意見を聞き、手探り状態でVoC活用を試みているものの、有効活用できていない企業が多い印象です。

当たり前ですが、VoCは集めるだけでは意味がありません。大切なのは「集めてからどのようにアクションへつなげるか」です。

では、なぜVoCを効果的に活用できないのでしょうか?

なぜVoCを活用できないのか?

VoCを活用できない主な理由は「集めた後の定量化が難しいこと」です。

そもそも、集めたVoCを商品やサービスの改善へ活かすためには、「どの意見を取り入れるか」を判断する必要があります。

ビジネスへの影響を考えると、影響範囲が広い(対象人数が多い)部分を優先する方がよさそうですよね。そこで、多数派の意見を取り入れるために定量化(数値化)が必要になるのですが、ここでつまずくケースが多いです。

VoCの定量化は、テキストマイニングツールを使って特定のKWのボリュームを測定することで実施できます。

しかし、日本語は難しいためテキストマイニングツールを使って正確に抽出するのは困難です。例えば、皮肉を込めて酷評している意見を、褒めている意見だと判断してしまいます。

テキストマイニングツールを使って定量化できたと思っていても、実際は正確に定量化できておらず、予算をかけて実施した施策が裏目に出てしまう可能性もあります。

そのため、せっかくVoCを集めても、「不具合などのクリティカルな声」以外は取り入れるべきか判断できず、結局VoCをあまり活用できないケースが多くなってしまうのです。

では、どのようにすればVoCを効果的に活用できるのか?

そのコツは「仮説を立てること」です。

VoC活用のコツは仮説を立てること

VoCを効果的に活用するためのコツは「仮説を立てること」です。

「こういう声があるのでは?」という仮説を立て、その仮説の正誤を確かめるためにVoCを活用します。

【例】

ECサイトにおいて、「扱う商品の種類が多くなったこともあり、カテゴリー分けがわかりにくいのでは?」という仮説を立て、カテゴリーについてのVoCを集める。

- 仮説が正しそう→仮説を解消できる施策を考える

- 仮説が間違ってそう→新たな仮説を考え、再びVoCで検証する

漠然と「何かいい意見はないかな?」とVoCを眺めていると、「特に気になる意見はなかった」で終わってしまうことも考えられます。

一方で、仮説を検証するためにVoCを確かめることで、「仮説が正しいなら施策を考える、間違っているなら別の仮説を考える」という次のアクションにつなげられます。

いきなり仮説を考えるのが難しい場合は、多く広くVoCを集め、「ポジティブな意見とネガティブな意見のどちらが多いか?」「何が支持されている・されていないのか?」といった傾向を探ってみましょう。

仮説が立てられれば、ユーザーテストやユーザーインタビューを実施し、VoCをより深めることもできます。

このように、VoCを集めて終わりにならないためには、「●●という仮説を確かめるため」「仮説を立てるための傾向を掴むため」という具体的な目的を持ってVoCを収集・分析することが重要です。

【参考:VoCはツールに頼るばかりでもダメ】

VoC活用を進める際に「どのツールを使うか?」という話になることも多いです。

もちろん、VoCを活用するにはツールが欠かせません。例えば、SNSの投稿から特定のKWを検索して引っ張り出し、解析してテキストマイニングするツールなどです。

ただし、ツールがVoCを収集・分類したからといって、何かが解決するわけではありません。

大切なのは「どうアクションにつなげるか」です。VoCを自社製品やサービスの改善に活かすために、仮説を立ててVoCを分析しましょう。

VoCがお客様の声のすべてではない

そもそも、VoCだけではお客様の声を把握しきれません。

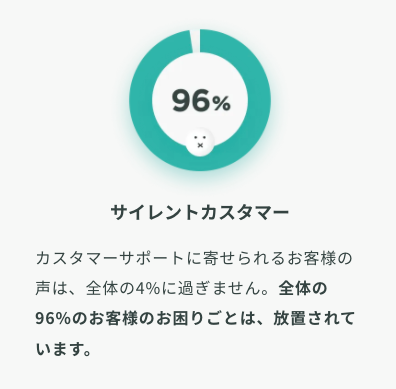

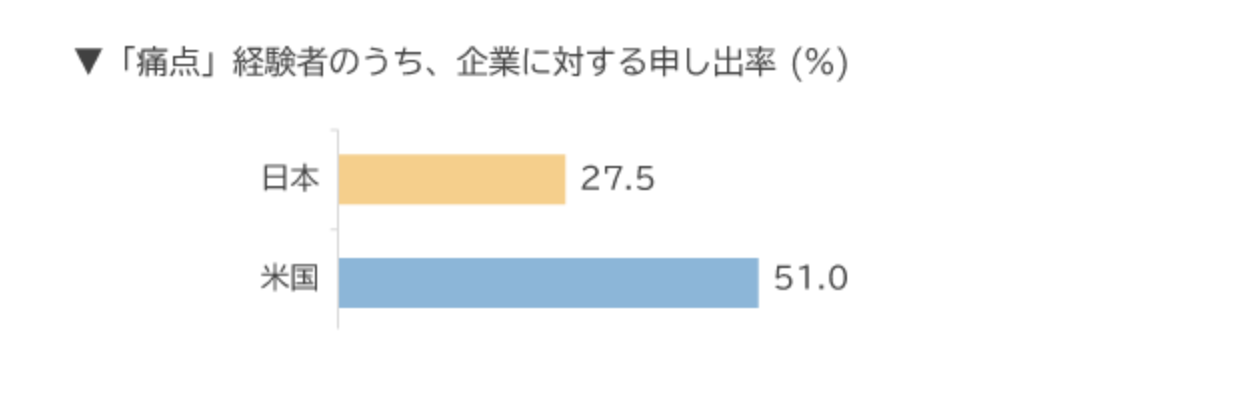

VoCが拾えるのは「ちゃんと意見を言える人」の声だけです。「何も言わずに我慢して使い続けてくれる」「何も言わずに別の製品やサービスに乗り換える」という人の声は、VoCに含まれません。

実は、実際に声を上げる人は少数で、商品やサービスに不満を持った多くの人は、何も言わずに商品やサービスの利用をやめる傾向にあります。つまり、「VoCは一部のお客様の声でしかない」ということです。

もちろん、一部のお客様の声だからといって、VoCが役に立たないわけではありません。

ここで言いたいのは、VoCに加え、「声を上げていない人が何に困っているか」も把握する必要があるということです。

多数派である「我慢して使い続けてくれる人」「何も言わずに使うのをやめる人」が直面した課題を改善できれば、自社の商品やサービスの利用者が増え、売上や利益につながるはずですよね。

では、「声をあげない人たちの課題」はどのように把握すればいいのでしょうか?

その方法のひとつが「Web上のお客様の行動を追って課題を見つける」ことです。

例えば、サポートサイトに訪れたお客様が問い合わせせずに解約していたら、「何も言わずに使うのをやめる人」であることがわかりますよね?

このようなお客様をトラッキングした上で、お客様の行動をリアルタイムで解析できれば、「何に困っているのか」の当たりがつけられます。そして、困っていることがわかれば、施策を考えるという次のアクションにつなげられます。

なお、当社が提供する「KARTE RightSupport」なら、ユーザートラッキングを手軽に実装できますので、ご興味がある方は以下のページをご覧ください。

>>https://rightsupport.karte.io/

おわりに

VoCを効果的に活用するコツは、仮説を立てておくことです。また、VoCだけでなく、声をあげていない人の課題も忘れてはいけません。お客様の課題を見つけるためには、Web上のお客様の行動を追うことも重要です。

.png)